Grundlagen: Feldschwächung

Lesedauer ca. min.

Die Feldschwächung ist eine Methode, um die Drehzahl von rotierenden, elektrischen Maschinen deutlich über die Nenndrehzahl hinaus zu erhöhen. Damit einher geht der Abfall des Drehmoments, sobald die Drehzahl über den Nennwert hinaus geht. In der Folge wird Feldschwächung dort eingesetzt, wo hohes Drehmoment bei geringen Drehzahlen und niedrigeres bei hohen Drehzahlen benötigt wird.

In diesen Anwendungen können Motoren mit niedriger Nenndrehzahl verbaut werden, was Kosten und Raum durch kleinere Komponenten und außerdem in den meisten Fällen auch Energie spart. Durch die Feldschwächung kann die Drehzahl dann trotzdem um ein Vielfaches der Nenndrehzahl erhöht werden, um den gewünschten Maximalbereich zu erreichen.

Inhalt:

Feldschwächung: Definition und Funktionsweise

In Elektromotoren kann im Bereich zwischen der Drehzahl 0 bis hin zum Nennwert ein konstantes Drehmoment erreicht werden. Ab der Nenndrehzahl kann das Feld geschwächt werden und das Drehmoment nimmt ab. Die Spannung bleibt dabei aber konstant, weshalb die Drehzahl weit über den Nennwert erhöht werden kann. Da das Drehmoment aber immer weiter abfällt, leidet auch die Beschleunigung.

Beispiel: Ein Motor hat eine Nenndrehzahl von 1000 Umdrehungen pro Minute. Es wird von 0 beständig beschleunigt, bis diese erreicht ist. Ab diesem Punkt wird das Feld geschwächt und das Drehmoment nimmt ab. Bei gleichbleibender Leistung wird die Drehzahl nun über den eigentlichen Nennwert erhöht. Die Zeit, die benötigt wird, um von 1000 auf 2000 Umdrehungen zu beschleunigen, ist nun aber deutlich länger.

Vorteile für den Anwender

Für den Anwender ergeben sich einige konkrete Vorteile. Sie basieren im Wesentlichen auf der Tatsache, dass durch die Feldschwächung niedrigere Nenndrehzahlen verwendet werden können. Dazu gehören:

- Verringerung der Baugrößen der Antriebe

- Daraus folgend: Raumersparnis des Antriebs und aller zugehöriger Komponenten, wie z. B. Servoregler

- Außerdem: Kostenersparnis in Herstellung und Anschaffung

- Geringerer Energieaufwand

- Höhere Dynamik durch kleinere Bauweise

Wie die Auflistung zeigt, folgt aus der Verringerung der Nenndrehzahl vor allem eine Reduzierung der Baugrößen der Antriebe, ohne dass Einschränkungen im Betrieb hingenommen werden müssen. Das gilt natürlich nur für solche Anwendungen, in denen der Abfall des Drehmoments bei höheren Drehzahlen nicht problematisch ist. Hierfür gibt es aber zahlreiche Beispiele, wie sie im Absatz weiter unten beschrieben werden.

Feldschwächung im Asynchronmotor – Vergleich zur Synchronmaschine

Die Feldschwächung wird in PMSM (Permanentmagneterregten Synchronmotoren) und Asynchronmaschinen unterschiedlich verwendet. Die Synchronmaschine verfügt über ein Feld aus Permanentmagneten, weshalb hier bereits ein Feldstrom vorhanden ist. Wenn man die Drehzahl weiter erhöhen möchte, wird der Feldstrom aktiv geschwächt. Bei der Asynchronmaschine wird ohnehin von außen Wirkstrom zugeführt.

Darüber hinaus besteht ein Unterschied im Feldschwächebereich. Dieser ist bei Asynchronmaschinen größer. Allerdings ist die Synchronmaschine effizienter als die Asynchronmaschine, da durch die Permanentmagnete ein stetiger Energiefluss vorhanden ist. Diese sind auch dynamischer und man kann sie schneller beschleunigen, da sie über eine geringere Trägheit verfügen.

Konkrete Anwendungsbeispiele für das Prinzip der Feldschwächung

Die Nutzung von Feldschwächung bedingt gewisse Eigenheiten in der Praxisanwendung. Wie oben beschrieben wird nämlich ein großer Teil des Drehzahlspektrums im oberen Bereich unter Feldschwächung erreicht. Da in diesem Fall das Drehmoment stark abfällt, kommen vor allem Anwendungen in Frage, für die das unproblematisch ist. Denkbar sind zahlreiche Einsatzgebiete in der Industrie, wie auch im Antrieb von Nutzfahrzeugen.

A. Industriemaschinen

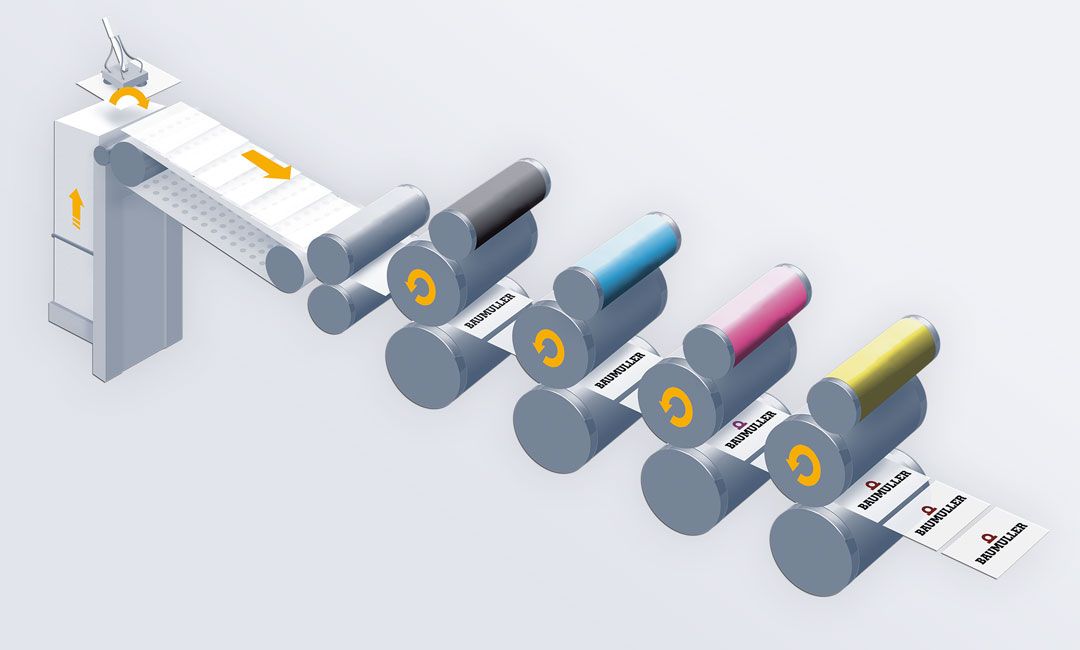

Ein klassisches Beispiel für die Nutzung von Feldschwächung ist der Antrieb eines Wicklers. In Frage kommen etwa Maschinen auf denen Kabel oder auch Papier gewickelt wird. Wird hier beispielsweise auf einer Walze Material aufgewickelt, ist zunächst eine höhere Drehzahl nötig, da der Gesamtdurchmesser noch gering ist. Allerdings wird auch weniger Drehmoment benötigt, da noch wenig Last bewegt wird.

Beispiel für Feldschwächung bei einem Asynchronmotor einer Wickelmaschine

Mit zunehmendem Durchmesser durch das aufgewickelte Material sinkt die Drehzahl ab und es muss mehr Last bewegt werden. Nähert sich die Drehzahl aber dem Nennwert, nähert sich auch das verfügbare Drehmoment dem Maximum und liefert die nötige Kraft. Insofern handelt es sich hierbei um ein Paradebeispiel, wie die Eigenheiten der Feldschwächung optimal ausgenutzt werden können. Denkbar sind aber auch zahlreiche weitere Anwendungen in der Industrie.

Zur Verdeutlichung ein Gegenbeispiel – Betrieb eines Lüfters: Bei höherer Drehzahl steigt der Luftwiderstand an den Rotoren und damit die Anforderung an das Drehmoment. Es muss umso mehr Kraft aufgewendet werden, umso schneller die Rotation wird. In einer solchen Anwendung wäre Feldschwächung ungeeignet.

B. Antriebe in Nutzfahrzeugen

Nutzfahrzeuge sind in der Regel vergleichsweise schwer und benötigen gerade beim Anfahren durch das Prinzip der Trägheit viel Drehmoment. Bei höheren Drehzahlen ist das aber weit weniger wichtig, wenn sich das Fahrzeug bereits in Bewegung befindet. Außerdem werden hier bei niedrigen Drehzahlen häufig auch Zusatzanwendungen betrieben. Beispiele sind die Dreschwerke von Mähdreschern oder Bürsten von Reinigungsfahrzeugen.

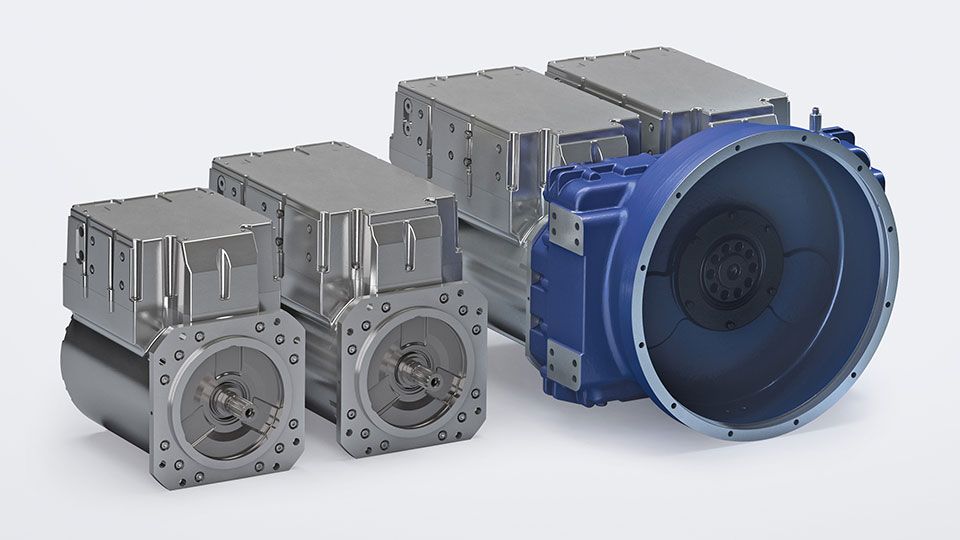

Baumüller bietet für solche Anwendungen kompakte, effiziente Antriebe wie den powerMELA, der mit einer Hochspannungsbatterie von 600 Volt betrieben wird. Die Nenndrehzahl liegt im konkreten Beispiel bei 3000 Umdrehungen und erreicht 6000 in der Feldschwächung. Die Eignung erstreckt sich dabei über eine Vielzahl größerer Nutzfahrzeuge, wie sie beispielsweise in der Landwirtschaft genutzt werden.

Zusammenfassung

Die Feldschwächung erlaubt räumlich kleinere Bauweisen für elektrische Antriebe, da für die entsprechenden Anwendungen mit geringer Nenndrehzahl gearbeitet werden kann. Diese kann über die Feldschwächung vervielfacht werden, allerdings auf Kosten des Drehmoments. In der Industrie und bei Antrieben von Nutzfahrzeugen, kann dieser Effekt aber ohne größere Nachteile optimal ausgenutzt werden. Dabei steigen Energieeffizienz, Dynamik und es verbessert sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis insgesamt – vor allem dank des sinkenden Raumerfordernisses durch kompaktere Bauweisen.

Matthias Beetz

Training Engineer Academy I Baumüller Nürnberg GmbH